El estreno de Guillermo del Toro en Netflix con su ambiciosa adaptación de Frankenstein devolvió el foco mundial a una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.

Del Toro ofreció al público contemporáneo una visión renovada del mito, actualizando su estética y su trama, en un ejercicio que, más allá de la nostalgia, reaviva la vigencia y complejidad del personaje que Mary Shelley creó hace más de dos siglos.

Si bien la figura del monstruo se consolidó en el imaginario popular, no todos conocen el trasfondo de la novela original y, mucho menos, su peculiar historia editorial: Shelley escribió, en realidad, dos versiones diferentes de la obra, cuyas diferencias marcan sentidos y lecturas opuestos.

El origen de Frankenstein o el moderno Prometeo es el resultado de una competencia creativa y una atmósfera de encierro. En el llamado “año sin verano” de 1816, Shelley y otros jóvenes intelectuales británicos, entre ellos, Percy Bysshe Shelley y Lord Byron, se refugiaron en la Villa Diodati, Suiza.

Allí, impulsados por noches lluviosas y debates sobre los límites de la ciencia, surgió la apuesta de escribir relatos de terror. Una pesadilla inspiró a Mary Shelley el germen de su historia: la creación de vida a partir de la muerte, una osadía capaz de desafiar al orden natural y moral.

Pocos lectores advierten que existen dos novelas de Frankenstein —la edición original de 1818 y la revisión de 1831—, ambas autoría de Shelley y separadas por más de una década y por dramáticas tragedias personales.

Esta dualidad, como destaca un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), implica diferencias que transforman el sentido de la obra, la percepción de sus personajes y el mensaje filosófico que transmite.

La edición de 1818 sobresale por su radicalismo filosófico. Victor Frankenstein aparece dueño de sus decisiones, impulsado por la ambición y la responsabilidad de sus actos; la Criatura, noble por naturaleza, se degrada solo como respuesta al rechazo social. Prima el libre albedrío, la irreverencia y una crítica frontal a la ciencia sin ética, en sintonía con los ideales progresistas de la época.

Por el contrario, la versión de 1831, reescrita por Shelley tras la muerte de su esposo y sus hijos, introduce un fatalismo sombrío y suaviza la culpa de Victor: este ya no es un científico irreverente, sino un hombre dominado por el destino y la obsesión. El texto también convierte la trama en una historia de terror gótico más convencional, limitando la crítica original a la sociedad y la ciencia.

Las modificaciones no solo afectan ideas generales, sino también los personajes centrales. Victor, en 1831, es menos dueño de su destino, mientras Elizabeth Lavenza pasa de ser una prima adoptada (1818) a huérfana idealizada (1831), lo que matiza la complejidad de los vínculos familiares.

El capitán Walton, narrador del relato, cobra un tono más exaltado y subjetivo en la versión tardía, reforzando la moraleja contra la ambición desmedida.

Este doble origen de Frankenstein mantiene vivo el debate literario y académico. Gran parte de las ediciones y adaptaciones modernas, como la película reciente de Guillermo del Toro, se alimentan de la narrativa de 1831, que se impuso en la cultura popular. Sin embargo, desde la década de 1970, la edición de 1818 cobró prestigio, reivindicada por su carácter rebelde y su vigor filosófico.

A dos siglos de su nacimiento, la vigencia del mito de Frankenstein se debe a este inagotable diálogo entre versiones y generaciones. La obra interpela los dilemas de la creación, la responsabilidad individual y los límites morales de la ciencia.

Mientras la criatura de Victor Frankenstein fracasa en su empeño, la creación literaria de Mary Shelley supo renovarse y desafiar a cada nueva generación de lectores, reforzada ahora por la mirada contemporánea de cineastas como Del Toro. El clásico revive, muta y sigue preguntando, sin respuesta sencilla, por los alcances del genio y las sombras de la condición humana.

Últimas Noticias

Borges obsesionado con el tiempo: Carlos Gamerro y un curso sobre “el problema más vital de la metafísica”

Tres módulos abordan enigmas como la eternidad, el infinito y la percepción subjetiva, usando clásicos como “La biblioteca de Babel” y “Tlön, Uqbar, Orbis tertius” para inspirar a nuevos exploradores de su obra. Se dictará en el Malba, con opción de cursada virtual

Aterciopelados llega a Buenos Aires para celebrar los 30 años de “La Pipa de la Paz”

La legendaria banda colombiana de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago prepara un show histórico en el Teatro Vorterix que forma parte de un tour que recorrerá Sudamérica, Norteamérica y Europa

“Grandes ficciones argentinas”, un ciclo para que febrero sea el mes del cine

Desde “El Jockey” de Luis Ortega a “El mensaje” de Iván Fund, los sábados y domingos la Casa Nacional del Bicentenario ofrece ocho fechas imperdibles para todos los fanáticos de las historias profundas

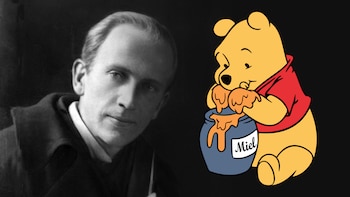

70 años sin A. A. Milne: la historia del escritor que creó a “Winnie Pooh”

Un peluche, las historias a su hijo, el teatro, la Primera Guerra Mundial y la pulsión por escribir marcaron la vida de este autor británico oculto tras un personaje que trascendió todas las fronteras de la popularidad

Se renueva la quincena y con eso las ganas de leer: 5 novelas para desconectar la mente en vacaciones

Historias epistolares, sátiras feministas y romances contemporáneos componen una selección pensada para acompañar tardes de playa. Una invitación a explorar vidas y emociones a través de la ficción