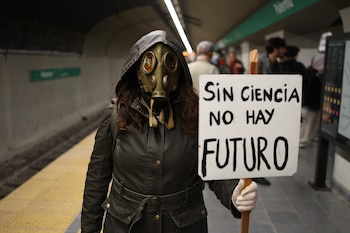

La imagen de la ciencia como un campo repleto de giros espectaculares ha cautivado tanto a la cultura popular como a los medios. No obstante, un análisis de Scientific American muestra que estos cambios radicales, conocidos como reversiones científicas, son mucho menos frecuentes y menos abruptos de lo que suele creerse. A través de ejemplos históricos y actuales, el medio indica que la mayoría de los avances científicos surgen de procesos graduales y debates internos, mientras que factores políticos y sociales pueden acelerar o distorsionar la percepción pública de estos cambios.

El mito de las revoluciones científicas

El concepto de que la ciencia avanza por revoluciones repentinas cobró fuerza gracias al filósofo Thomas Kuhn y su obra de 1962, “La estructura de las revoluciones científicas”. Kuhn describió la ciencia como una serie de periodos de “ciencia normal” interrumpidos por crisis que conducen a la adopción de nuevos paradigmas.

Esta visión ha calado en la cultura popular, alimentando relatos de genios incomprendidos que desafían el statu quo y, tras ser rechazados, finalmente triunfan. Personajes como el excéntrico Doctor Brown de “Volver al Futuro” encarnan la versión ligera del mito, mientras que figuras como el desacreditado Andrew Wakefield muestran su lado oscuro, donde la supuesta persecución de ideas se mezcla con teorías conspirativas.

Ejemplos históricos: ¿giros radicales o evolución gradual?

Scientific American resalta que la realidad es mucho más matizada. Los grandes giros científicos suelen darse en dos situaciones particulares: cuando una disciplina es joven y no cuenta con herramientas suficientes para contrastar sus creencias, o cuando los descubrimientos alcanzan tal notoriedad pública que atraen la atención de autoridades políticas.

El famoso experimento de Michelson y Morley en 1887, considerado uno de los fracasos más notables de la física, ilustra el primer escenario. Durante siglos, el éter —una sustancia invisible supuestamente responsable de la propagación de la luz— fue considerado un dogma. La incapacidad del experimento para demostrar su existencia desconcertó a la comunidad científica y sentó las bases para la teoría de la relatividad de Einstein, transformando la visión del espacio y el tiempo.

Otro caso paradigmático fue el trabajo de Louis Pasteur en la década de 1860. Pasteur demostró que la fermentación era causada por microorganismos, desplazando la teoría de la generación espontánea. Este hallazgo originó una intensa disputa intelectual y, finalmente, la aceptación de la teoría microbiana de la enfermedad. De manera similar, Alphonse Laveran propuso en 1890 que la malaria era producida por protozoos transmitidos por mosquitos, desafiando inicialmente tanto la explicación tradicional del “miasma” como la nueva ortodoxia bacteriana. Aunque su idea fue rechazada al principio, terminó siendo aceptada tras la acumulación de pruebas.

Conforme las disciplinas maduran, la frecuencia de estos giros disminuye. En la física de partículas, el descubrimiento en 1956 de que la “paridad” no se conserva en las interacciones nucleares débiles —gracias a los trabajos de Chen Ning Yang, Tsung-Dao Lee y Chien-Shiung Wu— representó uno de los últimos grandes vuelcos del campo. Desde entonces, los avances han implicado más la incorporación de nuevos fenómenos que la refutación total de principios fundamentales. Algo similar sucede en el desarrollo de la inteligencia artificial: el auge y caída del “perceptrón” en los años sesenta no significó su abandono, sino una evolución hacia redes neuronales más sofisticadas, que hoy sustentan tecnologías de lenguaje avanzadas.

Según el artículo de Scientific American, en áreas consolidadas los cambios tienden a ser absorbidos de manera gradual. Las ideas minoritarias hallan espacio en el seno de la disciplina y, en vez de generar reversiones bruscas, contribuyen a una transformación progresiva del consenso. Así, la imagen de una ciencia que progresa con giros de 180 grados resulta una notable excepción.

Influencias políticas y sociales

La política y los intereses económicos pueden precipitar aparentes reversiones científicas. Un ejemplo temprano surge tras la compra de Luisiana en 1803, cuando informes oficiales como el del ingeniero Stephen H. Long calificaron las llanuras del sur y centro de Estados Unidos como tierras estériles e inhabitables. Ante la presión de políticos y empresarios ferroviarios, surgió la narrativa opuesta: la llegada de colonos y el arado de la tierra debían provocar lluvias, bajo el lema “la lluvia sigue al arado”. Esta hipótesis, promovida mediante campañas publicitarias, impulsó migraciones masivas, que desembocaron en la decepción tras las sequías y el Dust Bowl de los años treinta.

Situaciones recientes demuestran cómo la presión política y mediática puede modificar la interpretación y comunicación de la evidencia científica. Al inicio de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo tajantemente que el SARS-CoV-2 no se trasladaba por el aire, sino solo por contacto con superficies. Esta postura, heredera de la antigua lucha contra la teoría del miasma, fue desafiada por especialistas como Lidia Morawska, que demostraron la transmisión aérea. A pesar de la evidencia, la OMS tardó más de un año en reconocer los contagios por aerosoles en interiores, lo que se percibió como una reversión tardía y forzada por la presión pública y política.

Un caso todavía más prolongado y politizado es el debate en torno a las mamografías en mujeres menores de 50 años. Desde los setenta, recomendaciones y estudios han fluctuado entre promover y desaconsejar el cribado temprano, en medio de presiones de grupos de defensa, campañas y resoluciones legislativas. Aunque los datos científicos han cambiado poco, la controversia pública y la acción del Congreso estadounidense han provocado virajes que ilustran la influencia de factores externos sobre la ciencia. En 2024, la Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) publicó nuevas recomendaciones favorables a las mamografías regulares para mujeres en la cuarentena, cerrando, al menos por ahora, un ciclo de cinco décadas de idas y vueltas.

Según Scientific American, estas reversiones impulsadas por la política y la opinión pública seguirán ocurriendo. Temas como la obesidad o el Alzheimer podrían protagonizar futuros giros debido a la fuerza de los grupos comerciales y sociales implicados. Mientras tanto, en disciplinas donde todavía resulta difícil obtener datos concluyentes, como la cosmología, las grandes ideas compiten por atención, limitadas por la falta de pruebas, pero motivadas por el deseo de la comunidad científica de desencadenar el próximo gran avance en el conocimiento.

Últimas Noticias

La sorprendente historia detrás de la mano humana: origen, fósiles y secretos de destreza

Análisis paleontológicos demostraron que la capacidad manual fue tan determinante como el cerebro en la evolución de Homo sapiens y la diversidad cultural de la especie

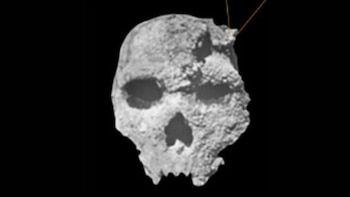

Descubrieron en Grecia un cráneo humano de casi 300.000 años que no es Homo sapiens ni neandertal

Un equipo internacional de paleontólogos logró datar con precisión un fósil y comprobó que pertenece a una rama humana diferente a las conocidas hasta hoy. El hallazgo abre nuevas preguntas sobre la diversidad de nuestros antepasados en Europa

El Telescopio Espacial James Webb revela una galaxia medusa que cambia lo que se sabía sobre los cúmulos estelares

La observación de ESO 137-001 mostró que estos grupos galácticos primitivos resultaron mucho más violentos de lo previsto, un hallazgo que obliga a revisar los modelos de evolución cósmica

Parkinson: qué dicen las nuevas guías de ejercicios físicos recomendados

La Fundación de Parkinson y el Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte presentaron nuevas directrices que promueven rutinas para controlar los síntomas motores y no motores y mejoran la calidad de vida de los pacientes

En ochenta años, las aves grandes fueron reemplazadas por especies pequeñas en gran parte de los territorios indígenas

Una investigación liderada por la Universidad de Barcelona, con la participación de pobladores originarios de América Latina, África y Asia, evidenció esa transformación que afecta tanto el equilibrio ecológico como las tradiciones culturales de estos territorios