Durante la visita al sitio arqueológico de Peñico, un equipo de Infobae Perú tuvo acceso a detalles poco difundidos sobre prácticas medicinales que se remontan a los primeros centros urbanos del país. El recorrido permitió conocer de cerca registros sobre el uso de plantas y sobre cómo sus propiedades fueron aplicadas con fines curativos por culturas de épocas remotas. Cada evidencia, registrada en excavaciones, abre una ventana al conocimiento acumulado de las sociedades más antiguas de la región.

La achira, con raíces profundas en la historia agrícola de América, fue valorada en el pasado por sus propiedades medicinales. Se empleaba para tratar lesiones en la piel y aliviar dolores localizados: sus hojas tenían un uso analgésico y ayudada a las quemaduras y sus raíces eran apreciadas por su efecto diurético, según la información recogida en el lugar. El registro arqueológico confirma que no solo se utilizaba como alimento, sino que también tenía un rol en tratamientos para diversas dolencias y para tratar enfermedades de la piel.

Durante el diálogo con especialistas, se resaltó que las plantas con propiedades medicinales fueron enterradas como ofrendas en ciudades tempranas del territorio peruano. Estas prácticas quedaron documentadas en excavaciones realizadas en la Ciudad Sagrada de Caral y en otros asentamientos de la misma tradición cultural. Las evidencias muestran que se trataba de un conocimiento sistemático, usado para enfrentar males físicos y para aportar a la salud colectiva.

Los investigadores explicaron que esta información forma parte de un amplio proceso de estudio conducido por la doctora Ruth Shady Solís y su equipo de la Zona Arqueológica Caral. Cada hallazgo refuerza la idea de que hace cinco mil años ya existía un manejo detallado de plantas, técnicas agrícolas y aplicaciones terapéuticas que asombran por su precisión.

Aplicaciones curativas y registros arqueológicos

Las excavaciones en doce centros urbanos permiten confirmar que la sociedad de Caral utilizaba el sauce como parte de sus métodos medicinales. Las piezas encontradas en esos espacios indican que se trataba de un recurso explorado con fines terapéuticos. “Las investigaciones arqueológicas realizadas por la doctora Ruth Shady Solís, junto a su equipo multidisciplinario de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura, demostraron que la sociedad de la Civilización Caral, hace cinco mil años, experimentó y aplicó diversos conocimientos medicinales”, detalló la información recogida en el lugar.

En esos registros también aparece la presencia de plantas que hoy se siguen usando con propósitos similares. La permanencia de su aplicación en el tiempo refuerza la importancia de estos conocimientos y la continuidad de prácticas agrícolas y medicinales.

La achira, planta de origen sudamericano, cuenta con un historial que se remonta a más de 2 mil 500 años antes de nuestra era, de acuerdo con estudios mencionados en el sitio. Los incas la cultivaron hace once siglos y se tiene referencia de su uso a lo largo de toda la América tropical. En la actualidad se produce en Brasil, Perú y Bolivia, y también en países de Asia, África y Polinesia.

En Colombia se cultiva con fines comerciales en distintas provincias, mientras que en Perú se encuentra sobre todo en pequeñas huertas, según datos de Gade (1966). Se afirma que los incas la ubicaban en las orillas de los ríos, aprovechando sus rizomas para estabilizar suelos húmedos y al mismo tiempo como fuente de alimento.

Cultivo y uso actual

Hoy en día la mayor parte de la achira destinada a consumo integral se cultiva en el Valle del Apurímac, desde donde se transporta hacia Cusco para la festividad del Corpus Christi. Existen indicios de que esta tradición se mantiene desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles. El mismo vegetal, en otras latitudes, se orienta a la producción de almidón y es común en países del sudeste asiático y en Australia, donde su consumo se expandió desde inicios del siglo XX.

El rizoma de la achira contiene hasta un 80 % de almidón y cerca de un 14 % de glucosa y sacarosa. También se reporta un alto contenido de potasio, según datos citados en informes del NRC de 1989. Este valor nutricional explica que la planta se mantenga como parte de la dieta en diferentes regiones y que haya despertado interés en diversas culturas.

Últimas Noticias

Extranjero exige limosna en bus de Lima y amenaza a pasajeros con cuchillo y perro pitbull

Varios pasajeros confirmaron que ya evitan horarios y rutas donde han visto operar a este joven. Otros reconocen la inquietud previa a subir a un vehículo, por miedo a cruzarse con el agresor

Efemérides de 15 de julio: los personajes y eventos de un día como hoy

Desde un pequeño suceso y hasta grandes acontecimientos, pueden convertir un día cualquiera puede en una fecha histórica para una nación e incluso para la humanidad

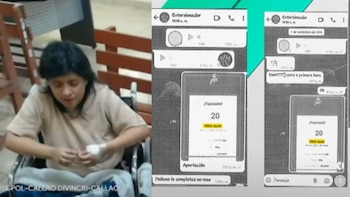

Juez libera a informante y a recepcionista de pagos por Yape de la banda criminal de ‘El Monstruo’, pese a depósitos

La carpeta fiscal señala que Evelyn Vanessa Acosta y Hilda Norma Ayala Trujillo tienen un papel importante en la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Asimismo, los depósitos llegaron a la cuenta de Ayala Trujillo

SBS se reunió con la única Caja Municipal de Ahorro y Crédito que aún arrastra pérdidas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP continua su visitas a las CMAC y esta vez le tocó a la de Maynas. Se abordaron temas como el de su fortalecimiento patrimonial

Gobierno alerta de herramientas falsas de IA que se posicionan en Google para robar datos bancarios

La alerta del Centro Nacional de Seguridad Digital de Perú se dirige a los emprendedores y empresas quienes estarían sufriendo “envenenamiento SEO”