7 de septiembre de 1968. La tarde cálida se preparaba para un nuevo certamen de Miss América, uno de los eventos más arraigados del espectáculo estadounidense. Un derroche de glamour en la pasarela de terciopelo rojo, las sonrisas ensayadas que fue interrumpido por una manifestación que haría historia. Más de 400 mujeres se congregaron en el paseo marítimo de Atlantic City para gritar una verdad incómoda: la belleza no puede ser una prisión.

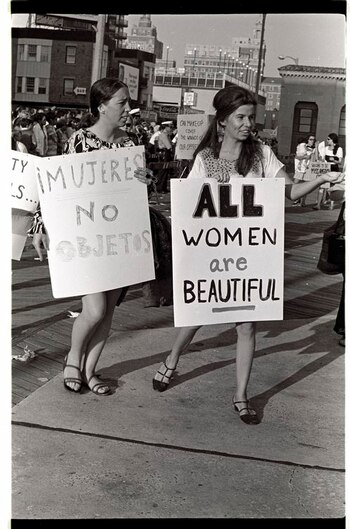

Convocadas por el grupo New York Radical Women, las manifestantes llegaron desde distintas ciudades, armadas con pancartas, megáfonos la clara idea de que el certamen no celebraba a las mujeres sino que las reducía a objetos. En un acto simbólico, instalaron el ya mítico “El cesto de basura de la libertad” (Freedom Trash Can), un contenedor donde arrojaron los elementos cotidianos impuestos como corpiños, rizadores de pestañas, zapatos de taco aguja, revistas femeninas y fajas moldeadoras. Cada una de esas prendas era una consigna, un grito ahogado, al fin liberado.

Aunque los medios tildaron ese acto como una “quema de corpiños”, no hubo fuego real, pero sí algo más profundo: la quema simbólica de los mandatos sociales impuestos a las mujeres. El gesto fue revolucionario, especialmente en un contexto donde la mujer aún era definida por su rol doméstico, su apariencia física y su capacidad para agradar.

El escenario perfecto

No fue una manifestación espontánea. Detrás de cada pancarta y cada grito hubo semanas de planificación. El grupo New York Radical Women, fundado por activistas como Robin Morgan, Carol Hanisch y Shulamith Firestone, había emergido como una voz crítica dentro de la izquierda estadounidense. Habían militado en movimientos por los derechos civiles, cuestionaban la guerra de Vietnam, pero sentían que en esos espacios también se invisibilizaba a las mujeres. Y ellas querían crear un feminismo con agenda propia, y encontraron en Miss América el blanco perfecto: un símbolo popular, masivo, aparentemente inocuo, que cristalizaba los mandatos de belleza y sumisión impuestos a las mujeres.

Eligieron el Boardwalk Hall de Atlantic City, el lugar donde se celebraba el certamen cada año desde 1940: era un ícono del espectáculo estadounidense, con capacidad para miles de espectadores y escenario habitual de eventos nacionales. El concurso se transmitía por televisión a todo el país y millones lo estarían mirando. Si querían hacerse escuchar, ese era el escenario perfecto.

Aquel 7 de septiembre, mientras las cámaras se preparaban para mostrar coronas y sonrisas, unas 400 mujeres se concentraron afuera con pancartas que decían: “La mujer no es ganado”, “No más Miss América”, “Liberación de las mujeres”. Una de las imágenes más impactantes fue la coronación simbólica de una oveja viva, como un intento de equiparar el desfile con una feria rural en la que se premia al mejor animal.

Aunque el gran impacto de la calle fue el esperado, no todo ocurrió allí. Seis activistas compraron entradas y se infiltraron en el teatro. Cuando la Miss saliente, Debra Barnes, daba su discurso de despedida, cuatro de ellas desplegaron una pancarta desde la platea con una consigna que hasta entonces no había tenido lugar en los medios: “Liberación de las mujeres (Women’s Liberation)”. Comenzaron a gritar, a cuestionar en voz alta los ideales del certamen, hasta que la seguridad las retiró. Las cámaras evitaron registrar la escena, pero el mensaje ya había cruzado la frontera del silencio.

Ese fue el golpe más certero. El certamen no cambió de inmediato, pero el eco de esa protesta fue imposible de apagar. Millones de personas oyeron hablar de un nuevo movimiento: la liberación de las mujeres.

La quema que nunca fue

Si la elección del escenario fue estratégica, el mensaje también lo fue. Las manifestantes sabían que necesitaban más que gritos para hacerse escuchar: debían hablarle a una cultura entera. Lo hicieron a través de imágenes potentes, consignas afiladas y un símbolo que quedaría grabado décadas después: el Freedom Trash Can —el cubo de basura de la libertad—, donde tiraron objetos cotidianos, que llamaron “instrumentos de tortura femenina”.

Allí cayeron corpiños, fajas moldeadoras, pestañas postizas, rizadores de pestañas y de pelo, zapatos de taco aguja, revistas como Cosmopolitan o Playboy, y también utensilios de cocina... Cada elemento representaba una parte del mandato social que definía qué debía ser una mujer para ser considerada “deseable”. La protesta convertía esos objetos en símbolos de una feminidad impuesta, incómoda y diseñada para agradar a otros.

Junto a esta performance callejera, se repartió un panfleto firmado por Robin Morgan titulado ¡No más Miss América!, donde se enumeraban diez razones por las que el certamen debía ser rechazado. En ese documento, Miss América era descrita como “la mascota de la muerte militar”, enviada a Vietnam para levantar la moral de los soldados, y como “el degradante símbolo de Mujer Imbécil con Tetas”, que premiaba la pasividad, la blancura, la docilidad. Se denunciaba además que desde su creación en 1921, ninguna mujer negra había sido coronada: el certamen era, también, “racismo con rosas”.

El breve pero contundente documento señalaba la estructura de consumo y exclusión que sostenía el concurso, y con él, un modelo de mujer ideal: apolítica, delgada, joven, blanca, eternamente sonriente. “La mujer como tema obsolescente de la cultura pop”, decían, alertando sobre la caducidad impuesta a las mujeres: una ganadora cada año, una reemplazable constante. La crítica era tan cultural como política ya que no se trataba de una denuncia contra una gala, sino contra una maquinaria simbólica que moldeaba cómo las mujeres debían verse, comportarse y hasta soñar.

La escena del Freedom Trash Can fue más poderosa que cualquier comunicado. Aunque no se lo prendió fuego, el gesto fue suficiente para que la prensa se encargara de encender la metáfora. La periodista Lindsy Van Gelder, del New York Post, firmó una nota titulada Bra-Burners and Miss America, en la que comparaba la protesta feminista con los jóvenes que quemaban sus tarjetas de reclutamiento para rechazar la guerra de Vietnam. El término “quema de sujetadores” nació ahí, y con él, una imagen distorsionada pero inolvidable.

Aunque ninguna mujer se quitó el corpiño en público, la alusión mediática se impuso. Para algunos fue un símbolo de irreverencia, para otros, una caricatura útil para ridiculizar el feminismo. Pero lo cierto es que, más allá del mito, aquella protesta abrió una grieta. La frase “women’s liberation” había logrado colarse en los titulares de los diarios y le costaría ser sacado de allí.

Después de la protesta

Aunque esa tarde, el certamen de Miss América coronó a su nueva reina, Debra Dene Barnes, quien representaba al estado de Kansas, algo había cambiado. Esa intervención en Atlantic City, aunque acotada en el tiempo, abrió un portal en la conversación pública y por primera vez, millones de personas escuchaban hablar de “liberación de las mujeres”, y no era un lema habitual. Ni siquiera sonaba amable, pero había llegado para quedarse.

La protesta no transformó al certamen de un día para otro. Tampoco lo pretendía. Su poder estuvo en lo simbólico, en haberlo irrumpido y logrado que, 57 años después, se siga escribiendo de él. Fue, como dirían después, el inicio de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos. Desde entonces, las consignas de Atlantic City se expandieron a universidades, sindicatos, medios, y sobre todo, a la vida cotidiana de muchas mujeres que, hasta entonces, no se sentían parte de una causa común.

Con el tiempo, algunos de los reclamos resonaron incluso dentro del propio certamen. En 1983, Vanessa Williams se convirtió en la primera mujer negra en ganar el título de Miss América. Décadas más tarde, en 2018, la organización eliminó oficialmente la competencia en traje de baño, buscando aggiornarse a nuevos tiempos. Pero incluso con esas reformas, el debate persiste: ¿debe seguir existiendo los concurso de belleza?

El legado de aquella jornada fue también contradictorio. Mientras muchas mujeres encontraron aquel día un llamado a la acción, otras quedaron atrapadas en la caricatura. La famosa “quema de sujetadores” —que literalmente nunca sucedió— se volvió en tema para llegara a banalizar el reclamo, incluso para desviar la conversación sobre la causa real: la imagen de mujeres furiosas quemando ropa interior era mucho más digerible (y vendible) que una crítica profunda al patriarcado cultural.

Sin embargo, algo más hondo persistió. Desde entonces, el cuerpo femenino dejó de ser un territorio exclusivamente colonizado por la mirada masculina. En los años que siguieron, muchas artistas, activistas y pensadoras se propusieron resignificar la ropa, el maquillaje y el deseo femenino. Ya no como imposición, sino como elección. El corpiño y el taco aguja podían seguir existiendo, pero no como condición para ser aceptadas sino por mero gusto.

Aunque lo que sucedió en Atlantic City no cambió el mundo, encendió una mecha. Y a veces, la chispa más duradera no es la que enciende fuego, sino la que obliga a mirar donde antes solo había brillo.

Últimas Noticias

La vida poco conocida de la princesa Angela Brown: de Panamá a la realeza europea

La historia de la princesa, nacida en Bocas del Toro, es un viaje desde el diseño de moda en Nueva York hasta la discreta vida en el Principado de Liechtenstein junto a su esposo, el príncipe Maximiliano

A 35 años del crimen de María Soledad Morales: el hijo del poder que fue condenado y los intentos por desviar la investigación

Los puntos oscuros y las irregularidades que provocaron el ocultamiento del femicidio. La joven de 17 años desapareció en Catamarca el 8 de setiembre de 1990 a la madrugada y la encontraron asesinada dos días después en un basural. Finalmente solo fueron condenados Guillermo Luque, hijo de un diputado, y Luis Tula, el entregador

La verdadera historia del Tío Sam, el matarife que por una broma se convirtió en el personaje que simboliza a Estados Unidos

El 7 de septiembre de 1813, un periódico de Nueva York se refirió por primera vez al gobierno estadounidense llamándolo “Tío Sam”. Quién fue el proveedor de carne Samuel Wilson y cómo se hizo involuntariamente famoso

Un matrimonio abierto y el monstruo de la codicia: la trama del hombre que asesinó a los padres de su esposa con ayuda de su amante

La carrera deportiva del beisbolista Daniel Serafini empezó su declive en 2007 al ser suspendido por cincuenta partidos por dar positivo por doping. Para sostener su estilo de vida, contrajo deudas millonarias. La familia de Erin Spohr, su esposa, sirvió de soporte hasta que un encapuchado le disparó seis tiros a sus suegros. La acusación que cae sobre Serafini y una herencia en juego de 23 millones de dólares

Recupera la libertad tras 27 años preso por un asesinato que no cometió luego de que la verdadera culpable confesara

La liberación de Bryan Hooper expuso las fallas del sistema judicial y reabrió el debate sobre los errores en los procesos penales en Estados Unidos, donde las declaraciones manipuladas y la falta de pruebas sólidas marcaron casi tres décadas de encierro injusto